昭和4年・6年

主要項目目次

昭和4年3月7日

この日は2本の準地方費道が認定され、道路・附属物の区域も同時に決定されました(供用開始は同年4月1日)。このうち1路線は、昭和2年10月1日に(天塩国)上川郡温根別村が発足し、同年12月17日に道路元標の位置が決定されたことに伴う路線認定といえます。

なお、当サイトの地方費道・準地方費道関連のページでは時代を遡るようにして順次公開していますが、この昭和4年の告示からはメートル法ではなく尺貫法が用いられるようになります。そのため、告示を読み解くうえでは里・町・間・尺の換算が必要になります。詳細な単位換算法などはWikipediaに譲りますが、以下にこれらの単位とメートル法との換算法をまとめます。

- 1尺: 正確に33分の10メートル。すなわち約30.3cm

- 1間: 6尺。すなわち約1.818m

- 1町: 60間=360尺。すなわち約109.09m。また定義より11町=1200メートル

- 1里: 36町=2160間=12960尺。すなわち約3927.27m。

なお、告示中では分・厘も使用されることがありますが、これは単位としての分(10分の1寸≒3.03mm)・厘(100分の1寸≒0.303mm)ではなく、それぞれ10分の1間(約18.18cm)、100分の1間(約1.818cm)を表していると解釈されます(尺と寸を飛ばして、しかも道路延長を表すにはあまりにも細かすぎる分と厘を使うことは考えにくいです)。

また、告示中の道路延長や幅員など一部の数値に関しては、メートル法に換算した値を併記することとします。

告示の条文

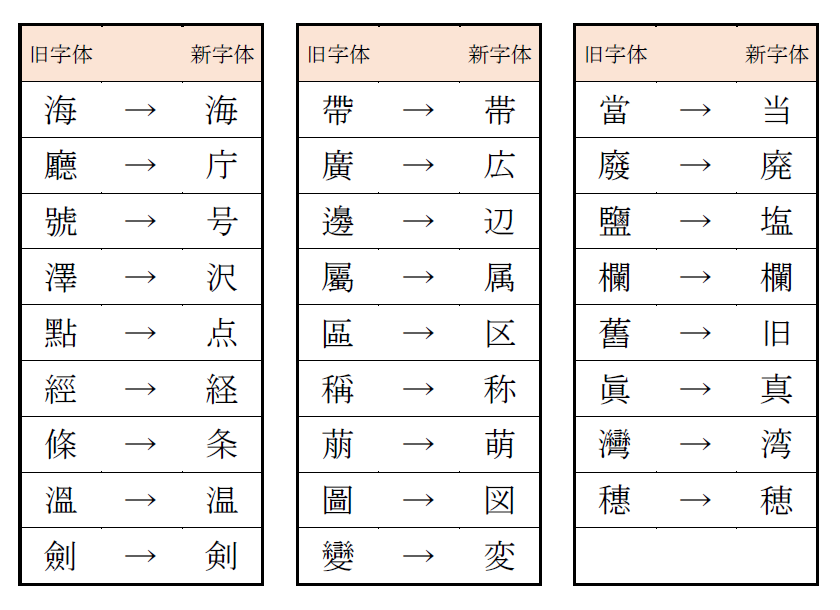

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きで、整理番号はいずれの告示でも漢数字です。なお、表中の旧字体は新字体に修正しました(修正を施した旧字体と新字体の対応表は本ページの末尾に掲載します)。

北海道庁告示第二百二十五号

北海道準地方費道ノ路線ヲ左ノ通認定ス

昭和四年三月七日

北海道庁長官沢田 牛麿

番号 路線名 起点名 終点名 重要ナル経過地 (一一四) 旭川温根別線 旭川市四条通七丁目 上川郡温根別村字温根別南二線 地方費道旭川稚内線(上川郡剣淵村字藤本農場ニ於テ分岐) (一一五) 士幌本別線 河東郡士幌村字上士幌西二線 中川郡本別村字本別市街地北見通 地方費道帯広網走線(河東郡士幌村東一線ニ於テ分岐)、中川郡池田町大字居辺村

(筆者注)

- 経過地の欄では改行や読点を挟まずに複数の事項をつなげて記載している箇所があります。本ページでは適宜読点を補っています。

- 起終点は全て道路元標設置地点です。

北海道庁告示第二百二十六号

北海道準地方費道(一一四)旭川温根別線(一一五)士幌本別線ノ道路及附属物ノ区域ヲ左ノ通定メ昭和四年四月一日ヨリ供用ヲ開始ス

昭和四年三月七日

北海道庁長官沢田 牛麿

番号 路線名 区間 道路ノ区域 附属物ノ名称及区域 延長 幅員 名称 延長 幅員 (一一四) 旭川温根別線 上川郡剣淵村字藤本農場

上川郡温根別村字温根別南二線2里28町48間

(10,995.26m)6間

(10.91m)初音橋 12尺

(3.64m)12尺 本線橋 96 12 用水橋 12 12 温根別橋 60 12 南大橋 120 12 (一一五) 士幌本別線 河東郡士幌村字上士幌東一線

中川郡本別村字本別停車場通9里17町0間8分

(37,197.73m)6間

乃至

9間

(10.91m

乃至

16.36m)第一号橋 18 12 第二号橋 18 12 第三号橋 12 12 第四号橋 18 12 第五号橋 24 12 第六号橋 96 12 第七号橋 9 12 第八号橋 36 12 第九号橋 6 12 第十号橋 9 12 第十一号橋 30 12 第十二号橋 66 12 第十三号橋 6 12 第十四号橋 96 12 第十五号橋 6 12 第十六号橋 9 12 第十七号橋 12 12 第十八号橋 21 12 第十九号橋 12 12 第二十号橋 6 12 開成橋 702

(212.73m)11

(筆者注)

- 原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。また、附属物の延長および幅員の数値における単位の表記は先頭の欄のみに表記されています。

本ページでは延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に書き換えています。 - 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

各路線の詳細

※注意:この節には筆者の推測をもとに書かれている部分があります。ご了承ください。

「現行路線」は、現行の国道及び道道のうち当時のルート上に存在するもの(路線番号は現行のもの)を、「廃止後引継路線」は廃止された地方費道及び準地方費道の後を引き継ぐ形で認定された路線(そのうち廃止と同時に認定された路線は太字、路線番号はいずれも認定当初のもの)を掲載します。

準地方費道114号 旭川温根別線

- 現行路線:(R40の一部、r984の一部)、r293の一部、(R239の一部)

- 廃止後引継路線:r244温根別剣淵停車場線の一部

旭川市道路元標を起点とし、地方費道6号旭川稚内線に重複して剣淵村字藤本農場(現: 剣淵町藤本町)で分岐し、おおよそ現在のr293温根別剣淵停車場線とR239のルートで温根別村(現: 士別市温根別町)道路元標に至る路線でした。前述のとおり、温根別村が発足したことに伴い、支庁所在地と道路元標を結ぶ路線として認定されたものです。

r244温根別剣淵停車場線の認定に伴って昭和32年7月25日に廃止されました。その後R40の新ルートが開通すると、旧ルートの一部は重複していたr244温根別剣淵停車場線に移管されました。

準地方費道115号 士幌本別線

- 現行路線:r134の一部・本別町道・r660の一部・r499の一部

- 廃止後引継路線:r35本別新得線の一部

士幌村(現: 士幌町)道路元標を起点とし、おおよそ現在のr134本別士幌線・本別町道・r660居辺本別線・r499勇足本別停車場線のルートで本別村(現: 本別町)道路元標に至る路線でした。

r35本別新得線(主要道道)の認定に伴って昭和29年3月30日に廃止されました。当初は準地方費道時代のルートを踏襲しており、本別町中心部から利別川を渡り、勇足川向から美蘭別川を遡るルートでしたが、昭和32年に起点が勇足に変更され(参考: 『道道資料北海道』)、昭和45年までには勇足川向~押帯(おしょっぷ)間が新ルートに変更されました(参考: 『道道資料北海道』)。

昭和4年4月7日

この日は地方費道札幌稚内線の経路が変更され、それに伴い留萌郡留萌町(現: 留萌市)の道路元標位置が変更され、地方費道路線2本・準地方費道路線1本の起終点変更が行われました。

地方費道札幌稚内線の当初のルートとルート変更の経緯

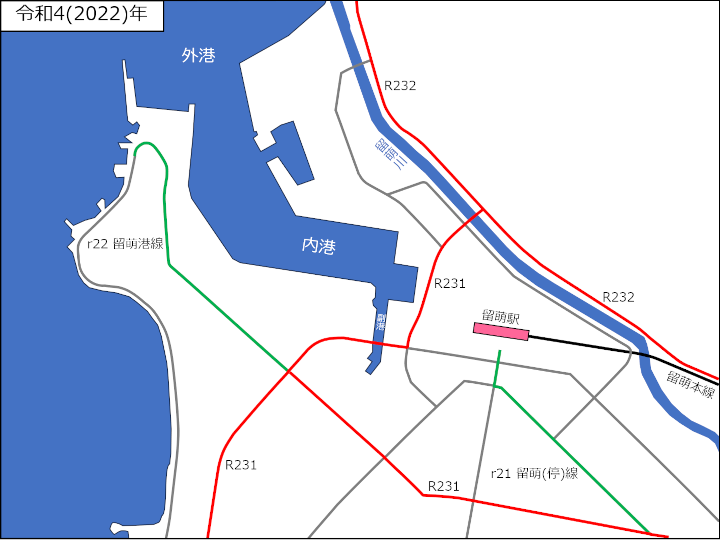

大正9年3月24日に道内244箇所の道路元標の位置を指定した告示では、留萌町道路元標の位置は「天塩国留萌郡留萌町大字留萌村字南大通九十二番地先」と定められていました。これは現在でいうところの本町3丁目、R231とr22留萌港線の交点(地理院地図)を指します。当初の地方費道札幌稚内線は道路元標を通過しており、図1のようなルートであったと推測されます。また、留萌町道路元標を起終点としていた地方費道留萌停車場線および留萌港線、準地方費道札幌留萌線・旭川留萌線・留萌幌延線は、この交差点から四方に分かれる形となっていました。

図1 昭和2年現在の留萌町内主要道路・鉄道路線網図

このルートは留萌港内港の岸壁に沿う区間がありました(一時は内港を渡船で横切っていた可能性あり。大正8年測図昭和6年鉄道補入の地形図では岸壁に沿う道路はなく渡船記号がある)。留萌港は明治43(1910)年に築港工事が開始され、昭和8(1933)年の竣功まで徐々に拡張されていきました。港の拡張を行っていくうえで、地方費道が築港区域内を通ることは不都合だったのでしょう。そこで、北4条(現在の花園町4丁目・末広町4丁目・末広町3丁目・高砂町3丁目交差点、地理院地図)で旧ルートから分岐し留萌駅の深川方で踏切(のちの第1稚内留萌線踏切)を渡り、留萌川の左岸を通って、内港の北側(現在の元町2丁目、地理院地図)で旧ルートに合流する新ルートを建設しました。

この新ルートが建設された時期は定かではありませんが、昭和2年8月発行の『留萌町市街全図』には描かれておらず、昭和7年5月10日発行の『最新留萌町市街全図』には描かれているため、この間に建設されたものと推測されます。また、昭和6年12月には留萌港築港工事が完了し、昭和7年12月には内港南北岸壁に臨港線と桟橋(当初の所有者は留萌鉄道。のち昭和16年10月に政府が買収)が完成しているため、これら内港北岸の工事が本格化する前には道路の切り替えが済んでいたと思われます。ルート切り替えに係る告示は告示第389号(路線の認定変更)と第390号(道路の供用廃止)です。

道路元標位置の移動

通常のルート変更であれば、ルート変更を行う路線について認定変更を行えば道路法上の処置は済みます。しかし、今回のルート変更において地方費道札幌稚内線のルートを変更しただけでは不都合が生じることになりました。地方費道札幌稚内線の旧ルートを廃止することで、図2に示すような路線網となり、北4条~北7条(地理院地図)間が地方費道から降格する、すなわち中心市街地と地方費道札幌稚内線の間が地方費道でなくなってしまうのです。地方費道札幌稚内線に重複していた準地方費道旭川留萌線のルートを据え置けば町道への降格は回避できますが、地方費道でなくなることはどうしても避けたかったようです。

図2 図1から地方費道札幌稚内線のみ経路変更した場合の路線網図

これに対するもっとも単純な解決策は、地方費道留萌停車場線または留萌港線(あるいはその両方)の起点を北4条へ移動することです。現行道路法であれば単なる区域変更で済みます。しかし、旧道路法においては、市町村を路線の起終点とする際は原則として道路元標を起終点とすることが道路法施行令第7条で定められており、留萌停車場線と留萌港線は道路法第11条第4号(道内枢要ノ地ヨリ之ト密接ノ関係ヲ有スル枢要ノ地、港津又ハ鉄道停車場ニ達スル路線、同法第60条の規定により「府県」→「道」に読み替え)該当路線であることから、起点を道路元標から移動することができませんでした。しかも、札幌稚内線の「重要ナル経過地」には「留萌郡留萌町」が含まれているという別の問題もありました。

そこで、図3に示す通り、地方費道札幌稚内線の新旧ルート分岐点に道路元標位置を移動し、地方費道留萌停車場線と留萌港線の起点を移動できるようにしました。道路元標位置を北4条に移動し、留萌停車場線および留萌港線の起点を新元標位置に移動し、札幌稚内線の旧ルートのうち北4条~北7条間を留萌停車場線に、北7条~南大通間を留萌港線に編入するという処置をとったのです。また、留萌町を起終点とする準地方費道路線についても、新元標位置を起終点とするように改めました(ただし告示で明記されたのは札幌留萌線のみ)。これらの処置に係る告示は告示第391号(道路元標位置の変更)・第392号(起終点変更)・第393号(道路区域決定・供用開始)です。

図3 昭和7年現在の留萌町内主要道路・鉄道路線網図

告示第391号に記載されている新道路元標位置の「天塩国留萌郡留萌町大字留萌村字留萌1590番地先」は北4条のことを指していますが、1590番地がこの交差点の地先にあることを表した資料には今のところ辿り着けていません。ただし、複数の資料から、北4条の交差点が1590番地先であったことを推測できますので、以下にまとめます。

- 『都市区画整理のあゆみ 都市改造により生まれ変わった花園地区』、『留萌市例規類集』より、交差点に隣接する花園地区の区画整理対象地番に1590番地の枝番が複数含まれることが読み取れる。

- 北海道内の二級国道の区域決定を行った告示(昭和30年2月18日建設省告示第126号)において、札幌留萌線(現R231)、稚内留萌線(現R232)、旭川留萌線(現R233)の道路区域の終点がいずれも1590番地先となっている。北4条の交差点が二級国道の終点となったことは『北海道道路図』(昭和28年9月5日発行)等で確認できる。

疑問点とその後の動向

以上のようにして、地方費道札幌稚内線のルート変更に伴う諸問題は、道路元標位置を変更し、それに合わせて地方費道・準地方費道路線の起終点を移動する形で解決されました。しかし、地方費道および準地方費道の起終点を変更した告示(第392号)では、変更対象となったのは地方費道留萌停車場・留萌港線と準地方費道札幌留萌線のみでした。

図3にも記したとおり、留萌町道路元標を起終点とする準地方費道路線は他にも旭川留萌線と留萌幌延線がありましたが、これらの起終点の変更については明言されていません。『北海道道路概要 昭和15年5月』付録の「国道、地方費道、準地方費道認定関係調」では、いずれの路線の起終点も他の路線と同様に「留萌郡留萌町大字留萌村北四条」とされているため、実際には起終点が変更されていると判断できます。旭川留萌線と留萌幌延線が対象から漏れた理由は定かではありませんが、いずれの路線も留萌町内では地方費道札幌稚内線に重複しており単独区間がなかったことが関係しているかもしれません。

また、告示において、起終点を「留萌郡留萌町大字留萌村字留萌千五百九十番地先」に変更した点も少々不可解です。もともとの起終点は「留萌郡留萌町」、すなわち留萌町道路元標を指していたため、路線認定上の起終点の表記をあえて変更する理由はなかったはずです(元標位置が移動すれば起終点も自動的に移動します)。そのため、『現行北海道庁土木例規』に掲載されている路線認定告示では、ほかの路線の起終点が「札幌区」「網走郡網走町」などと記載されているのに対して、留萌停車場線・留萌港線・札幌留萌線だけは「留萌郡留萌町大字留萌村字留萌一、五九〇番地先」と記載されており、異彩を放っています。

なお、昭和22(1947)年に留萌町が市制施行した後の昭和25(1950)年1月6日に、留萌市道路元標は再び位置を変更しました。変更後の位置は「留萌市本町二丁目二十六番地先」であり、これは当初の道路元標位置と同じです。結果的には、留萌停車場線・留萌港線・札幌留萌線の起終点が「留萌郡留萌町大字留萌村字留萌一、五九〇番地先」に移動していたことで、道路元標位置の再変更に影響されることがなかったともいえます。

現行道路法が施行されると、昭和28(1953)年5月18日に二級国道が指定され、4路線の終点が留萌市に設定されました(札幌留萌線、稚内留萌線、旭川留萌線、網走留萌線)。これらの路線の終点は、昭和4年4月7日~昭和25年1月6日に道路元標が位置していた1590番地先とされました。後に稚内留萌線→R232は東雲跨線橋を含む留萌川右岸のルートに切り替えられ、4路線の終点は元川町に移動しています(詳細な時期は未調査)。その後鉄道網の縮小、ルルモッペ大橋の開通などを経て、令和4(2022)年時点では図4のような路線網に変化しています(さらに翌年にはJR留萌本線の部分廃止で留萌市内の鉄道が全廃されました)。

図4 令和4年現在の留萌市内主要道路・鉄道路線網図

最後に、比較用に切り替え可能な図を掲載して告示の前置きの締めとします。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。なお、告示中の旧字体は新字体に修正しました(修正を施した旧字体と新字体の対応表は告示の後に掲載します)。

北海道庁告示第三百八十九号

北海道地方費道(四)札幌稚内線留萌郡留萌町地内ノ路線ノ認定ヲ別紙図面ノ通変更ス

但シ別紙図面ハ当庁ニ備置ク

昭和四年四月七日

北海道庁長官沢田 牛麿

北海道庁告示第三百九十号

北海道地方費道(四)札幌稚内線ノ路線ノ認定ノ変更ニ伴ヒ左記区間道路ノ供用ヲ廃止ス

昭和四年四月七日

北海道庁長官沢田 牛麿

区間 延長 自 留萌郡留萌町大字留萌村字留萌1,590番地先

至 同郡同町大字同村字小室通接合点24町20間2分4厘

(2,654.72m)

北海道庁告示第三百九十一号

天塩国留萌郡留萌町ノ道路元標位置ヲ左ノ通変更ス

但シ変更位置図ハ当庁ニ備置ク

昭和四年四月七日

北海道庁長官沢田 牛麿

名称 位置 留萌町道路元標 天塩国留萌郡留萌町大字留萌村字留萌千五百九十番地先

北海道庁告示第三百九十二号

留萌郡留萌町ノ道路元標位置変更ニ伴ヒ北海道地方費道(一九)留萌停車場(二〇)留萌港線ノ路線ノ起点及北海道準地方費道(二)札幌留萌線ノ路線ノ終点ヲ左ノ通変更ス

但シ別紙図面ハ当庁ニ備置ク

昭和四年四月七日

北海道庁長官沢田 牛麿

一、留萌郡留萌町大字留萌村字留萌1,590番地先

北海道庁告示第三百九十三号

北海道地方費道(一九)留萌停車場外一線ノ路線ノ認定ノ変更ニ伴ヒ新ニ編入区間ニ対スル道路ノ区域ヲ左ノ通定メ供用ヲ開始ス

昭和四年四月七日

北海道庁長官沢田 牛麿

番号 路線名 区間 道路ノ区域 延長 幅員 (一九) 留萌停車場線 自 留萌郡留萌町大字留萌村字留萌1,590番地先

至 留萌停車場通分岐点3町13間6分5厘

(352.06m)12間

(21.82m)(二〇) 留萌港線 自 留萌停車場通分岐点

至 留萌郡留萌町大字留萌村字南大通92番地先10町38間9分9厘

(1,161.68m)10間

(18.18m)

(筆者注)

- 告示第390号、第392号、第393号中の地番、延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に書き換えています。また、「区間」欄の一部に空白を補っています。

- 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

昭和6年8月5日

この日は5本の準地方費道路線の路線名が変更されました。いずれも告示文中にある通り、同日の告示第851号により(町村名変更を反映して)道路元標の名称が変更されたことによるものです。同様の路線名変更は戦後の昭和25年11月7日にも行われていますが、あちらでは地方費道路線も改正対象となっており、鉄道駅の名称変更にも対応している点が異なります。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きです。なお、告示中の旧字体は新字体に修正しました(修正を施した旧字体と新字体の対応表は告示の後に掲載します)。

北海道庁告示第八百五十二号

町村ノ道路元標名称変更ニ伴ヒ左記上欄記載ノ準地方費道ノ路線名ヲ下欄ノ通変更ス

昭和六年八月五日

北海道庁長官池田 秀雄

旧路線名 変更路線名 真狩狩太停車場線 留寿都狩太停車場線 室蘭似湾線 室蘭穂別線 帯広屈足線 帯広新得線 帯広川合線 帯広池田線 根室植別線 根室羅臼線

(筆者注)

- 昭和25年11月7日の告示とは異なり、整理番号および認定日の記載はありません。5路線とも認定日は大正9年4月1日です。整理番号および名称が変更された町村について、以下の表にまとめます。

| 整理 番号 | 路線名 | 備考(変更対象の自治体名/駅名等) | |

|---|---|---|---|

| 認定時 | 廃止時 | ||

| 34 | 真狩狩太停車場線 | 留寿都狩太停車場線 | T14.2.1に真狩村→留寿都村 (T11.4.1に真狩村から分立した真狩別村はS16.12.1に改称し(現行の)真狩村) |

| 66 | 室蘭似湾線 | 室蘭穂別線 | S4.10.1に似湾村→穂別村 |

| 73 | 帯広屈足線 | 帯広新得線 | T12.4.1に屈足村→新得村 |

| 74 | 帯広川合線 | 帯広池田線 | T15.7.1に川合村→池田町 |

| 83 | 根室植別線 | 根室羅臼線 | S5.7.1に植別村→羅臼村 |

修正対象の旧字体一覧

本ページの告示中で修正対象とした旧字体と、修正後の新字体との対応をまとめた表です。

PDFで見る(新規タブ)

参考文献

- 『留萌市史』,留萌市,1970. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

- 『留萌町市街全図(1:6000)大正11年』,伊藤文次郎・高野光三郎,1922

- 『留萌町市街全図(1:10000)昭和2年』,北海道留萌町役場,1927

- 『最新留萌町市街全図(1:6000)昭和7年』,阿部興文堂,1932

- 『都市区画整理のあゆみ 都市改造により生まれ変わった花園地区』,留萌市役所,1969.

- 『留萌市例規類集』[昭和37年12月25日現在],第一法規出版,pp.1083-1083の8,1959.9-[1963]. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

- 『北海道道路概要』昭和15年5月,北海道庁土木部道路課,1940. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

- 北海道庁土木部 編『現行北海道庁土木令規』上巻 第6-9章,大日本法令出版北海道出張所,1940. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

告示出典

- 昭和4年3月7日北海道庁告示第225号・226号: 昭和4年3月13日付『北海道庁公報』第116号pp.456-458

- 昭和4年4月7日北海道庁告示第389号~393号: 昭和4年4月17日付『北海道庁公報』第121号pp.690-691

- 昭和6年8月5日北海道庁告示第852号: 昭和6年8月5日発行『北海タイムス』夕刊(第14503号)p.5「北海道庁公文」中