大正15年

大正15年4月7日

この日は3本の準地方費道が認定され、道路・附属物の区域も同時に決定されました。大正時代では最後の路線認定となりました(昭和への改元は12月25日)。

告示の条文

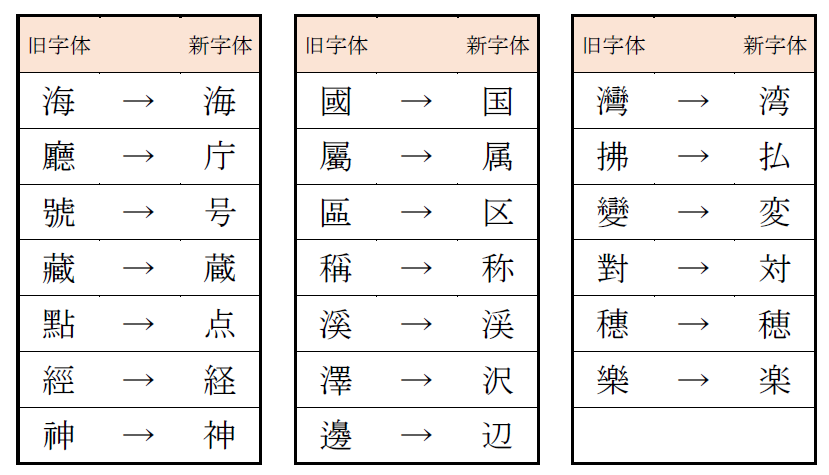

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きで、整理番号はいずれの告示でも漢数字です。なお、表中の旧字体は新字体に修正しました(修正を施した旧字体と新字体の対応表は本ページの末尾に掲載します)。

北海道庁告示第二百九十六号

北海道準地方費道ノ路線ヲ左ノ通認定ス

大正十五年四月七日

北海道庁長官中川 健蔵

番号 路線名 起点名 終点名 重要ナル経過地 (一〇五) 芦別神居古潭線 空知郡芦別村字下芦別 上川郡江丹別村字神居古潭 [注1] 地方費道札幌根室線(空知郡芦別村字下芦別十六線八号ニ於テ分岐)、空知郡音江村字内大部(国道二十七号線経由) (一〇六) 長沼江別線 夕張郡長沼村字長沼 札幌郡江別町大字江別町 空知郡幌向村 (一〇七) 雄武美深線 紋別郡雄武村字オコツナイ 中川郡美深町基線五線 地方費道稚内網走線(紋別郡雄武村字ワクカサクナイニ於テ分岐)、中川郡美深町字ニウプ

(筆者注)

- 注1

- 現在「神居古潭」という地名があるのは石狩川左岸の旭川市神居町(旧:上川郡神居村)ですが、当時は石狩川右岸(現:旭川市江丹別町春日)にも「江丹別村字神居古潭」という地名がありました。芦別神居古潭線の終点があったのは石狩川右岸の江丹別村字神居古潭であり、国鉄函館本線の神居古潭駅付近と推測されます。

- 経過地の欄では改行や読点を挟まずに複数の事項をつなげて記載している箇所があります。本ページでは適宜読点を補っています。

北海道庁告示第二百九十七号

北海道準地方費道芦別神居古潭線外二線ノ道路及附属物ノ区域ヲ左ノ通定メ供用ヲ開始ス

大正十五年四月七日

北海道庁長官中川 健蔵

番号 路線名 区間 道路ノ区域 附属物ノ名称及幅員 延長 幅員 名称 延長 幅員 (一〇五) 芦別神居古潭線 空知郡芦別村字下芦別十六線八号

上川郡江丹別村字神居古潭6里06町03間6分6厘

(24,224.84m)4間

乃至

8間

(7.27m

乃至

14.54m)空知川橋 331.5尺

(100.45m)14尺

(4.24m)見返橋 9 12

(3.64m)班渓橋 84 12 大山橋 6 12 下千場橋 9 12 大石橋 15 12 山際橋 18 12 平ノ橋 9 12 三又橋 24 12 分水橋 9 12 向田橋 18 12 新庄橋 84 12 本流橋 57 12 入口橋 6 12 江村沢橋 18 12 排水橋 6 12 山田橋 12 12 近嶺橋 6 12 嶺橋 6 12 第一号橋 24 12 第二号橋 18 12 第三号橋 36 12 第四号橋 21 12 第五号橋 48 12 第六号橋 18 12 第七号橋 6 12 第八号橋 6 12 第九号橋 94 10 第十号橋 82 12 第十一号橋 63 10 神龍橋 350

(106.06m)9

(2.73m)第十四号橋 24 9 第十五号橋 18 9 (一〇六) 長沼江別線 夕張郡長沼村字長沼

札幌郡江別町大字江別町4里22町22間5分5厘

(18,150.09m)10間

(18.18m)長一排水橋 6 12 長二排水橋 6 12 長三排水橋 12 12 長一古川橋 36 12 長二古川橋 36 12 長四排水橋 12 12 長五排水橋 9 12 長六排水橋 9 12 幌一排水橋 9 12 幌二排水橋 15 12 幌三排水橋 9 12 幌四排水橋 6 12 幌五排水橋 6 12 幌一古川橋 6 12 幌二古川橋 9 12 藤田渡船場 37間

(67.27m)- (一〇七) 雄武美深線 紋別郡雄武村字ワツカサクナイ

中川郡美深町基線五線16里12町31間3分

(64,202.36m)6間

乃至

20間

(10.91m

乃至

36.36m)第一号橋 6尺 9 第二号橋 18 9 第三号橋 12 9 第四号橋 15 9 第五号橋 9 9 第六号橋 6 9 第七号橋 6 9 第一号橋 48 9 第二号橋 6 12 第三号橋 12 12 第四号橋 12 12 第五号橋 48 12 第六号橋 9 12 第七号橋 30 12 第八号橋 12 12 第九号橋 15 12 第十号橋 6 12 第十一号橋 30 12 第十二号橋 6 12 第十一号橋 45 12 第十号橋 12 12 第九号橋 12 12 第八号橋 30 12 第七号橋 6 12 第六号橋 30 12 第五号橋 15 12 第四号橋 24 12 第三号橋 12 12 第二号橋 18 12 第一号橋 6 12 第二十五号橋 90 9 第二十六号橋 21 9 第二十七号橋 9 9 第一号橋 27 9 第二号橋 60 9 第三号橋 6 9 第四号橋 60 9 第五号橋 39 6 第六号橋 30 9 第七号橋 9 9 第一号橋 21 9 第二号橋 30 9 第三号橋 30 9 第四号橋 30 9 第五号橋 9 9 第六号橋 30 9 第七号橋 12 9 第八号橋 12 9 第九号橋 12 9 第一号橋 9 9 第二号橋 15 9 第三号橋 66 9 第四号橋 78 9 第五号橋 6 9 第六号橋 60 9 第七号橋 18 12 第八号橋 6 9 第九号橋 30 9 第一号橋 9 9 ニウブ第一号橋 78 9 第十二号橋 9 9 第十三号橋 30 9 第十四号橋 6 12 ニウプ川第二号橋 96 13 第十六号橋 6 9 第十七号橋 30 12 第十八号橋 18 12 第十九号橋 12 12 第二十号橋 60 12 ニウプ川第三号橋 108

(32.73m)13

(3.94m)ニウプ川第四号橋 108 13 辺渓橋 108 13 第二十四号橋 6 9 第二十五号橋 24 12 第二十六号橋 12 12 第二十七号橋 27 12 第二十八号橋 9 9 第二十九号橋 6 9 第三十号橋 9 9 第三十一号橋 12 12 第三十二号橋 12 12

(筆者注)

- 原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。また、延長および幅員の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは、延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に書き換えています。

- 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

各路線の詳細

※注意:この節には筆者の推測をもとに書かれている部分があります。ご了承ください。

「現行路線」は、現行の国道及び道道のうち当時のルート上に存在するもの(路線番号は現行のもの)を、「廃止後引継路線」は廃止された地方費道及び準地方費道の後を引き継ぐ形で認定された路線(そのうち廃止と同時に認定された路線は太字、路線番号はいずれも認定当初のもの)を掲載します。

準地方費道105号 芦別神居古潭線

- 現行路線:(R38の一部)、r4、(R12の一部)、旭川市道

- 廃止後引継路線:r7旭川芦別線の一部

芦別村(現:芦別市)道路元標を起点とし、地方費道3号札幌根室線に重複して滝川方面に向かい、地方費道から分岐しておおよそ現在のr4旭川芦別線のルートで国道27号(現:R12)に取り付き、神居村字神居古潭(現:旭川市神居町神居古潭)で国道から分岐して神居古潭駅付近へ至る路線でした。このうち石狩川を渡る神龍橋は大正14(1925)年の竣功で、昭和13(1938)年に架け替えられ神居大橋となりました。その後何度か大規模な修繕を行っていますが、人道橋として令和6(2024)年現在も健在です。橋の右岸側から神居古潭駅跡までは階段が続き、車道にはなり得ない勾配です。

芦別市~神居村神居古潭間が主要地方道に指定され、昭和29年3月30日にr7旭川芦別線が認定された際に廃止となりました。神居大橋を含む神居古潭近辺の区間は、自動車の通行ができないことが影響したのか、後継路線は認定されませんでした。現在は旭川市道神居古潭吊橋道路線となっています。

準地方費道106号 長沼江別線

- 現行路線:R337の一部、江別市道、r1056の一部

- 廃止後引継路線:r210江別長沼線

長沼村(現:長沼町)道路元標を起点とし、おおよそ1975年当時のR337のルートで江別町(現:江別市)道路元標へ至る路線でした。なお、R337は江別東インターチェンジの供用開始や美原バイパスの開通により、江別市内で現在までに大きくルートを変えています。

昭和32年7月25日に、後継路線のr210江別長沼線が認定された際に廃止されました。その後昭和50(1975)年にR337に昇格しました。

準地方費道107号 雄武美深線

- 現行路線:r49

- 廃止後引継路線:r255雄武美深線

雄武村(現:雄武町)道路元標を起点とし、地方費道9号稚内網走線に重複して網走方面に向かい、地方費道から分岐しておおよそ現在のr49美深雄武線のルートで美深町の地方費道6号旭川稚内線(現:R40)交点へ至る路線でした。

昭和32年7月25日に、後継路線のr255雄武美深線が認定された際に廃止されました。その後昭和46(1971)年に主要地方道へ昇格し、路線名を美深雄武線に変更しています。

大正15年7月6日

この日は準地方費道66号室蘭似湾線の道路区域の変更が行われました。似湾村は大正14(1925)年10月21日に道路元標の位置を変更しており、旧元標位置から新元標位置までの区間を準地方費道に編入するための措置といえます。

似湾村の旧元標位置は似湾村大字似湾村487番地先で、現在のむかわ町穂別仁和(地理院地図)付近と推定されます。北海道鉄道金山線(後の国鉄富内線)の似湾駅(後の栄駅)へ向かう道路の分岐点でした。一方で、新元標位置は似湾村大字穂別村字下穂別186番地先で、附属物に茂別橋が含まれていないことなどから、現在のむかわ町穂別の中心市街地(地理院地図)付近と推定されます。新たに編入された区間は当時の里程で4里あまり(約16km)に達しており、かなり大幅な元標位置の変更となりました。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きで、整理番号は漢数字です。なお、表中の旧字体は新字体に修正しました(修正を施した旧字体と新字体の対応表は本ページの末尾に掲載します)。

北海道庁告示第五百九十五号

大正十四年十月北海道庁告示第七百二十九号勇払郡似湾村道路元標位置変更ニ伴ヒ準地方費道室蘭似湾線ノ新ニ編入区間ニ対スル道路及附属物ノ区域ヲ左ノ通定メ供用ヲ開始ス

大正十五年七月六日

北海道庁長官中川 健蔵

記

番号 路線名 区間 道路ノ区域 附属物ノ名称及区域 延長 幅員 名称 延長 幅員 (六六) 室蘭似湾線 勇払郡似湾村大字似湾村四百八十七番地先

勇払郡似湾村大字穂別村字下穂別百八十六番地先4里06町13間3分

(16,387.80m)8間

乃至

10間

(14.54m

乃至

18.18m)小仁橋 6尺 12尺

(3.64m)ポロナイ橋 6 12 海河運橋 48 12 カイカニ一ノ橋 18 12 カイカニ二ノ橋 18 12 カイカニ三ノ橋 6 12 カイカニ四ノ橋 30 12 ビラウトリ橋 24 12 イナエップ橋 72 12 岩見橋 6 12 活建橋 72 12 小代橋 12 9 累標橋 180

(54.54m)12 古川橋 30 12 天ノ川橋 30 12 五月橋 48 12 サツコツ橋 36 12 相ノ沢橋 6 12 上マコップ橋 30 12 小別橋 6 12 兼楽橋 6 12 鵡川渡船場 75間

(136.36m)-

(筆者注)

- 原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。また、延長および幅員の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは、延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に書き換えています。

- 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

- 原文では、一部の橋梁(カイカニ二ノ橋~カイカニ四ノ橋)について、橋梁名の一部が「同」で省略されています。本ページでは、省略しない形式に書き直しました。

修正対象の旧字体一覧

本ページの告示中で修正対象とした旧字体と、修正後の新字体との対応をまとめた表です。

PDFで見る(新規タブ)

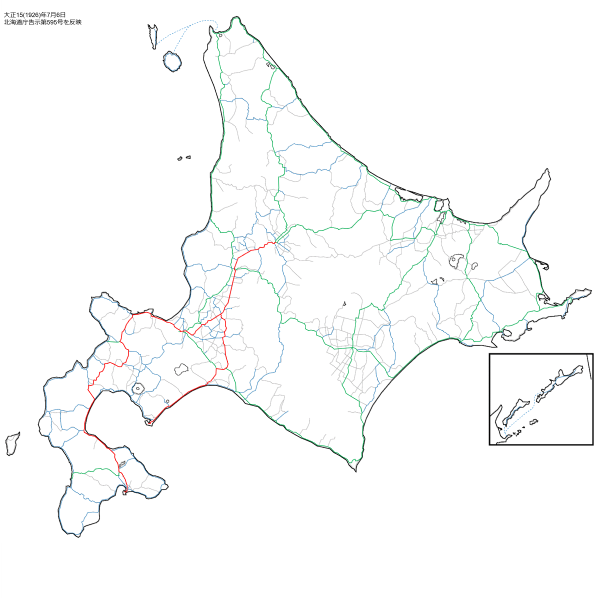

大正15年7月6日時点での地方費道・準地方費道一覧

大正15年4月7日に3本の準地方費道が認定されましたが、前述の通り、これが大正時代最後の路線認定となりました。そこで、準地方費道室蘭似湾線の区域変更が行われた大正15年7月6日の時点で存在していた路線を反映した路線網図を下に掲載します。

画像をクリックするとPDFで詳細な図を表示します。

また、この日の時点で存在していた路線の一覧を以下に掲載します。

地方費道

| 整理番号 | 路線名 |

|---|---|

| 1 | 札幌江差線 |

| 2 | 札幌浦河線 |

| 3 | 札幌根室線 |

| 4 | 札幌稚内線 |

| 5 | 旭川根室線 |

| 6 | 旭川稚内線 |

| 7 | 帯広浦河線 |

| 8 | 帯広網走線 |

| 9 | 稚内網走線 |

| 10 | 網走釧路港線 |

| 11 | 札幌岩内線 |

| 12 | 札幌円山線 |

| 13 | 札幌停車場線 |

| 14 | 函館停車場線 |

| 15 | 倶知安停車場線 |

| 16 | 小樽中央小樽停車場線 [注3] |

| 17 | 小樽港線 |

| 18 | 旭川停車場線 |

| 19 | 留萌停車場線 |

| 20 | 留萌港線 |

| 21 | 網走停車場線 |

| 22 | 網走港線 |

| 23 | 帯広停車場線 |

| 24 | 釧路停車場線 |

| 25 | 根室港線 |

| 26 | 根室停車場線 |

準地方費道

| 整理番号 | 路線名 |

|---|---|

| 1 | 札幌倶知安線 |

| 2 | 札幌留萌線 |

| 3 | 札幌広島線 |

| 4 | 札幌篠路線 |

| 5 | 札幌恵庭線 |

| 6 | 札幌札幌村線 |

| 7 | 札幌新篠津線 |

| 8 | 石狩軽川停車場線 |

| 9 | 厚田岩見沢停車場線 |

| 10 | 浜益滝川停車場線 |

| 11 | 長万部停車場室蘭線 |

| 12 | 函館椴法華線 |

| 13 | 椴法華森港線 |

| 14 | 函館大野線 |

| 15 | 函館江差線 |

| 16 | 函館福山線 |

| 17 | 福山江差線 |

| 18 | 江差岩内線 |

| 19 | 江差久遠線 |

| 20 | 江差太櫓線 |

| 21 | 熊石八雲停車場線 |

| 22 | 瀬棚国縫停車場線 |

| 23 | 大野本郷停車場線 [注3] |

| 24 | 倶知安室蘭線 |

| 25 | 寿都港蕨岱停車場線 |

| 26 | 倶知安磯谷線 |

| 27 | 徳舜瞥倶知安線 [注3] |

| 28 | 徳舜瞥伊達線 [注3] |

| 29 | 入舸岩内線 |

| 30 | 倶知安高島線 |

| 31 | 倶知安発足線 |

| 32 | 倶知安入舸線 |

| 33 | 倶知安赤井川線 |

| 34 | 真狩狩太停車場線 [注3] |

| 35 | 岩見沢長沼線 |

| 36 | 岩見沢幌向線 |

| 37 | 札幌夕張線 |

| 38 | 岩見沢三笠山線 [注3] |

| 39 | 岩見沢北線 |

| 40 | 岩見沢浦臼線 |

| 41 | 岩見沢歌志内線 |

| 42 | 岩見沢秩父別線 |

| 43 | 深川和寒線 |

| 44 | 深川停車場線 |

| 45 | 旭川留萌線 |

| 46 | 旭川当麻線 |

| 47 | 旭川東川線 |

| 48 | 旭川上士別線 |

| 49 | 名寄停車場天塩港線 |

| 50 | 旭川江丹別線 |

| 51 | 名寄紋別港線 |

| 52 | 下富良野停車場線 [注3] |

| 53 | 留萌幌延線 |

| 54 | 増毛港線 |

| 55 | 稚内鬼脇線 |

| 56 | 稚内沓形線 |

| 57 | 沓形鬼脇線 |

| 58 | 稚内船泊線 |

| 59 | 枝幸港小頓別停車場線 |

| 60 | 旭川下湧別線 |

| 61 | 常呂留辺蘂線 |

| 62 | 網走置戸線 |

| 63 | 網走滝ノ上線 |

| 64 | 野付牛停車場線 [注3] |

| 65 | 室蘭浦河線 |

| 66 | 室蘭似湾線 [注3] |

| 67 | 苫小牧停車場線 |

| 68 | 浦河旭川線 |

| 69 | 浦河市父線 |

| 70 | 浦河佐瑠太停車場線 [注3] |

| 71 | 浦河港線 |

| 72 | 帯広本別線 |

| 73 | 帯広屈足線 [注3] |

| 74 | 帯広川合線 [注3] |

| 75 | 広尾豊頃停車場線 |

| 76 | 広尾港線 |

| 77 | 釧路網走線 |

| 78 | 釧路鳥取線 |

| 79 | 釧路昆布森線 |

| 80 | 釧路浜中線 |

| 81 | 釧路足寄線 |

| 82 | 根室歯舞線 |

| 83 | 根室植別線 [注3] |

| 84 | 根室乳呑路線 |

| 85 | 根室蘂取線 |

| 86 | 標津厚岸港線 [注2] |

| 87 | 根室落石線 |

| 88 | 札幌当別線 |

| 89 | 函館亀田線 |

| 90 | 旭川鷹栖線 |

| 91 | 岩見沢納内線 |

| 92 | 岩見沢雨竜線 |

| 93 | 夕張停車場線 |

| 94 | 函館鹿部線 |

| 95 | 利別八雲線 [注3] |

| 96 | カルルス登別停車場線 |

| 97 | 稚内猿払線 |

| 98 | 網走女満別線 |

| 99 | 常呂野付牛線 |

| 100 | 帯広鹿追線 |

| 101 | 寿都停車場線 |

| 102 | 沼田妹背牛停車場線 |

| 103 | 旭川智恵文線 |

| 104 | 追分停車場線 |

| 105 | 芦別神居古潭線 |

| 106 | 長沼江別線 |

| 107 | 雄武美深線 |

(筆者注)

- 注2

- 認定時の告示では「標津厚岸線」と記載されていますが、後年の資料および告示では一貫して「標津厚岸港線」と記載されています。当サイトでは認定時の告示の誤記と判断し、「標津厚岸港線」として取り扱います。

- 注3

- これらの路線は廃止時に認定時とは異なる路線名になっています。認定時と廃止時の路線名の対応と、変更日は以下の表のとおりです。なお、これらの路線名変更はいずれも昭和6年8月5日以降に行われており、大正15年7月6日時点で路線名が変更されている路線はありませんでした。

| 整理 番号 | 認定時の路線名 | 廃止時の路線名 | 変更日 | T15.7.6 時点で反映済 |

|---|---|---|---|---|

| 地方費道 | ||||

| 16 | 小樽中央小樽停車場線 | 小樽停車場線 | S25.11.7 | |

| 準地方費道 | ||||

| 23 | 大野本郷停車場線 | 大野渡島大野停車場線 | S25.11.7 | |

| 27 | 徳舜瞥倶知安線 | 大滝倶知安線 | S25.11.7 | |

| 28 | 徳舜瞥伊達線 | 大滝伊達線 | S25.11.7 | |

| 34 | 真狩狩太停車場線 | 留寿都狩太停車場線 | S6.8.5 | |

| 38 | 岩見沢三笠山線 | 岩見沢三笠線 | S25.11.7 | |

| 52 | 下富良野停車場線 | 富良野停車場線 | S25.11.7 | |

| 64 | 野付牛停車場線 | 北見停車場線 | S25.11.7 | |

| 66 | 室蘭似湾線 | 室蘭穂別線 | S6.8.5 | |

| 70 | 浦河佐瑠太停車場線 | 浦河富川停車場線 | S25.11.7 | |

| 73 | 帯広屈足線 | 帯広新得線 | S6.8.5 | |

| 74 | 帯広川合線 | 帯広池田線 | S6.8.5 | |

| 83 | 根室植別線 | 根室羅臼線 | S6.8.5 | |

| 95 | 利別八雲線 | 今金八雲線 | S25.11.7 | |

参考文献

- 『旭川市史稿』下巻,旭川市,p.307,1931. 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『旭川市史』第2巻,旭川市,p.109,1959. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

- 『雄武町の歴史』,雄武町,pp.942-945,1962. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

告示出典

- 大正15年4月7日北海道庁告示第296号・297号: 大正15年4月14日付『北海道庁公報』第713号pp.487-494

- 大正15年7月6日北海道庁告示第595号: 大正15年7月14日付『北海道庁公報』第726号pp.1154-1155