大正14年

主要項目目次

大正14年3月13日

この日は3本の準地方費道が認定され、道路・附属物の区域も同時に決定されました。また、地方費道1本について路線変更が行われました(実際は軽微な経路変更)。

地方費道札幌稚内線の経路変更

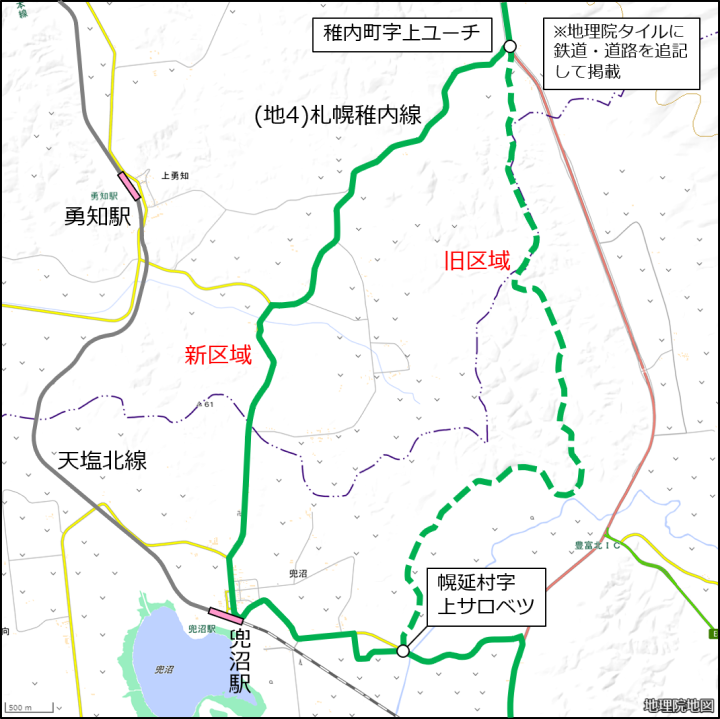

この日の告示第149号では、地方費道4号札幌稚内線の経路変更が行われています。札幌稚内線は札幌市道路元標を起点とし、留萌郡留萌町(現: 留萌市)などを経由して宗谷郡稚内町(現: 稚内市)道路元標へ至る路線でしたが、そのうち天塩郡幌延村字上サロベツ(現: 天塩郡豊富町芦川)から宗谷郡稚内町字上ユーチ(現: 稚内市大字抜海村字上ユーチ)までの区間でルート変更が行われました。このルート変更の概略を図1に示します。

図1 大正14年3月13日時点の天塩郡幌延村字上サロベツ・宗谷郡稚内町上ユーチ付近主要道路・鉄道路線網図(地理院タイルに道路・鉄道を追記して掲載)

変更前の経路(図中「旧区域」、告示中「廃止区間」)は、現在でいうところの豊富町開源を通るルートでした。一方で変更後の経路(図中「新区域」、告示中「編入区間」)は、兜沼駅付近を経由するルートとなりました。天塩北線(後の天塩線、現: 宗谷本線)は大正13(1924)年6月に兜沼駅~稚内駅が開業したばかりであり、問寒別駅~兜沼駅間は未開業でした。この日の経路変更は、兜沼駅前にできた兜沼市街地を経由する道路を地方費道として整備しようとする意図があったものと思われます。

なお、札幌稚内線の天塩町~稚内市間は一級国道40号(現: R40)に昇格しましたが、昭和42(1967)年頃までに豊富町開源を通る現在のルートに切り替えられたようです。

告示の条文

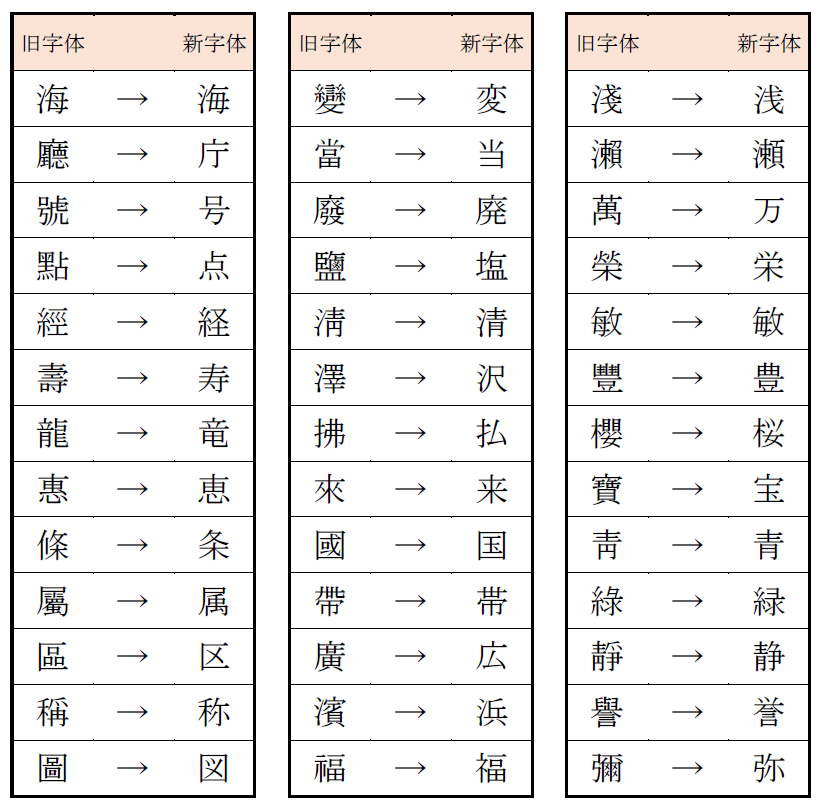

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きで、整理番号はいずれの告示でも漢数字です。なお、表中の旧字体は新字体に修正しました(修正を施した旧字体と新字体の対応表は本ページの末尾に掲載します)。

北海道庁告示第百四十七号

北海道準地方費道ノ路線ヲ左ノ通認定ス

大正十四年三月十三日

北海道庁長官土岐 嘉平

記

番号 路線名 起点名 終点名 重要ナル経過地 (一〇一) 寿都停車場線 寿都郡寿都町大字大磯町 寿都停車場 (一〇二) 沼田妹背牛停車場線 雨竜郡沼田村字沼田 妹背牛停車場 地方費道札幌稚内線(雨竜郡北竜村字和ニ於テ分岐) (一〇三) 旭川智恵文線 旭川市四条通七丁目 中川郡智恵文村字智恵文十一線 地方費道旭川稚内線(中川郡智恵文村字智恵文十一線ニ於テ分岐)

(筆者注)

- 起終点のうち、停車場以外はいずれも道路元標所在地です。

北海道庁告示第百四十八号

準地方費道寿都停車場線外二線ノ道路及附属物ノ区域ヲ左ノ通定メ供用ヲ開始ス

大正十四年三月十三日

北海道庁長官土岐 嘉平

記

番号 路線名 区間 道路ノ区域 附属物ノ名称及幅員 延長 幅員 名称 延長 幅員 (一〇一) 寿都停車場線 寿都郡寿都町大字大磯町

寿都停車場0里03町11間5分

(348.18m)4間乃至8間

(7.27m

乃至

14.54m)- -尺 -尺 (一〇二) 沼田妹背牛停車場線 雨竜郡沼田村字沼田

妹背牛停車場2里09町34間4分5厘

(8,898.99m)4間乃至8間

(7.27m

乃至

14.54m)和一号橋 6 12

(3.64m)和二号橋 12 12 鳳竜橋 364.2

(110.36m)12 大鳳橋 72 12 七号橋 12 12 六号橋 30 12 五号橋 9 12 四号橋 24 12 三号橋 21 12 二号橋 18 12 一号橋 18 12 (一〇三) 旭川智恵文線 旭川市四条通七丁目

中川郡智恵文村字智恵文十一線0里21町38間

(2,360.00m)60 [注1] 第一号橋 36 12 第二号橋 6 12 第三号橋 36 12 天智橋 306

(92.73m)12

(筆者注)

- 注1

- 原文ママ。幅員としては不自然に広く、単位も記載されていないため、誤記と判断されます。他の路線の幅員を参考にすると、6間の誤記である可能性が高いです。

- 原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。また、延長および幅員の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは、延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に、小数点部分の読点(、)をピリオド(.)に書き換えています。

- 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

北海道庁告示第百四十九号

北海道地方費道札幌稚内線ノ路線ノ一部ヲ別紙図面ノ通変更ス [注2]

大正十四年三月十三日

北海道庁長官土岐 嘉平

(筆者注)

- 注2

- 原文では「変吏」の誤記。

北海道庁告示第百五十号

北海道地方費道札幌稚内線ノ道路ノ区域中左ノ通変更シ供用ヲ開始ス

大正十四年三月十三日

北海道庁長官土岐 嘉平

記

路線

番号種別 路線名 変更区間 廃止区間延長 編入区間 道路ノ区域 附属物ノ名称及区域 延長 幅員 名称 延長 幅員 (四) 地方費道 札幌稚内線 自 天塩郡幌延村字上サロベツ

至 宗谷郡稚内町字上ユーチ2里07町10間5分

(8,637.27m)2里15町29間1分

(9,543.82m)6間乃至12間

(10.91m乃至21.82m)二股橋 12尺 9尺 沼端橋 9 9 勇知橋 30 9 追分橋 24 9 見送橋 9 9 清水橋 6 9 大沢橋 6 9

(筆者注)

- 原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。また、延長および幅員の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは、延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に書き換えています。

- 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

大正14年7月2日

この日は4本の準地方費道が認定され、道路・附属物の区域も同時に決定されました。同時に準地方費道3本の廃止も行われています。また、地方費道1本と準地方費道2本について路線変更が行われました。このうち地方費道6号旭川稚内線の路線変更は大幅な経路変更を伴っており、大正時代の告示の中では比較的重要度が高いといえます。

この日の変更点のあらまし

この日の告示では、準地方費道路線の認定と廃止、地方費道路線および準地方費道路線の変更(経路変更)が行われていますが、これらには密接な関係があるものとそうでないものに分かれています。この日の告示を関連の深いもの同士でまとめると、以下のようになります。

- 準地方費道路線4本の認定(告示第453号)ならびに道路区域の決定(告示第456号)

- 地方費道路線および準地方費道路線の変更(告示第455号)ならびに道路区域の変更(告示第458号)と、それに伴う準地方費道50号旭川中川線および97号稚内中頓別線の廃止(告示第454号の一部)ならびに供用廃止(告示第457号の一部)

- 準地方費道90号帯広人舞線の廃止(告示第454号の一部)ならびに供用廃止(告示第457号の一部)

本ページでは、これらを順に変更点その1~その3として解説していきます。

変更点その1

まずは準地方費道路線の認定(告示第453号)ならびに道路区域の決定(告示第456号)について解説します。

この日認定された4路線のうち、104号追分停車場線を除く3路線は、新たに位置が指定された道路元標へ達する路線です。50号旭川江丹別線は(石狩国)上川郡江丹別村(大正13(1924)年6月4日分立、同年9月2日道路元標位置指定)へ、90号旭川鷹栖線は(石狩国)上川郡鷹栖村(同年6月4日分立、同年9月2日道路元標位置指定)へ、97号稚内猿払線は宗谷郡猿払村(同年1月1日分立、同年3月11日道路元標位置指定)へ至る路線として認定されました。いずれも支庁所在地の道路元標を起点とする路線です。

上川郡鷹栖村と江丹別村は同日の分立ですが、分立元は鷹栖村でした。少々理解しにくいため新旧を区別して説明すると、(旧)鷹栖村から(新)鷹栖村と江丹別村が分立し、(旧)鷹栖村が東鷹栖村へ改称したのです。従来の(旧)鷹栖村道路元標は東鷹栖村道路元標として存続し、(新)鷹栖村道路元標と江丹別村道路元標が新たに設置されました。このうち東鷹栖村道路元標には地方費道6号旭川稚内線が通じていましたが、(新)鷹栖村道路元標と江丹別村道路元標には地方費道および準地方費道の路線が通じていなかったため、今回新たに認定されたということだったのです。

一方、道路元標に関係しない104号追分停車場線については、この日に認定した意図は不明です。追分駅は明治39(1906)年10月1日に国有化されて以来、室蘭本線と夕張線(現: 石勝線)の分岐駅として重要な役割を果たしており、直近には特筆すべき出来事がありませんでした。

ところで、この日認定された4路線の整理番号が飛び飛びになっていることに違和感を持った方もいらっしゃるかもしれません。この後「変更点その2」および「変更点その3」の中で触れますが、この日は準地方費道路線3本が廃止されました。この廃止に伴って空き番号となった整理番号を新規認定路線に再利用したのです。このような再利用は大正11(1922)年7月21日の告示でもみられたものですが、この日より後の告示では一度も行われませんでした。なお、空き番号3枠に対して新規認定路線が4本あったため、追分停車場線には未使用の番号のうち最も若い104号が使用されました。

変更点その2

次に、地方費道路線および準地方費道路線の変更(告示第455号)ならびに道路区域の変更(告示第458号)と、それに伴う準地方費道50号旭川中川線および97号稚内中頓別線の廃止(告示第454号の一部)ならびに供用廃止(告示第457号の一部)について解説します。

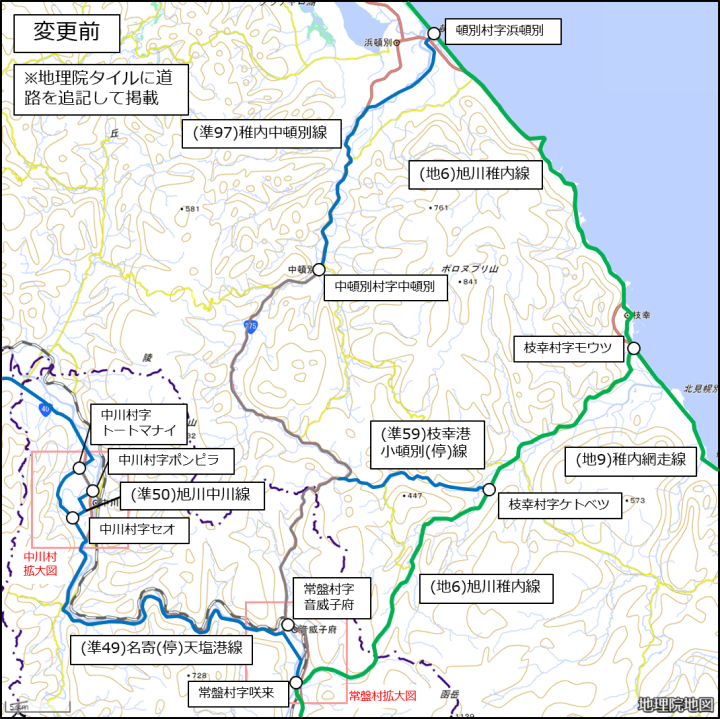

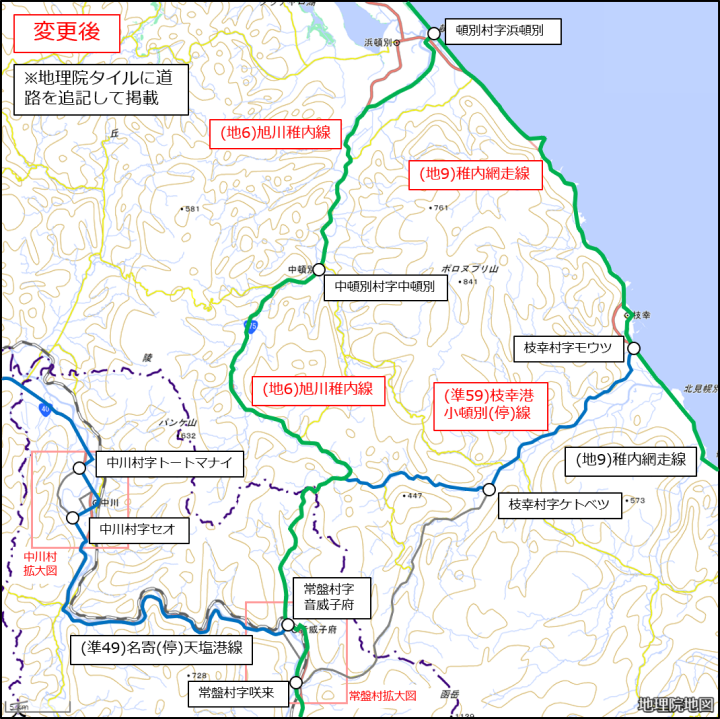

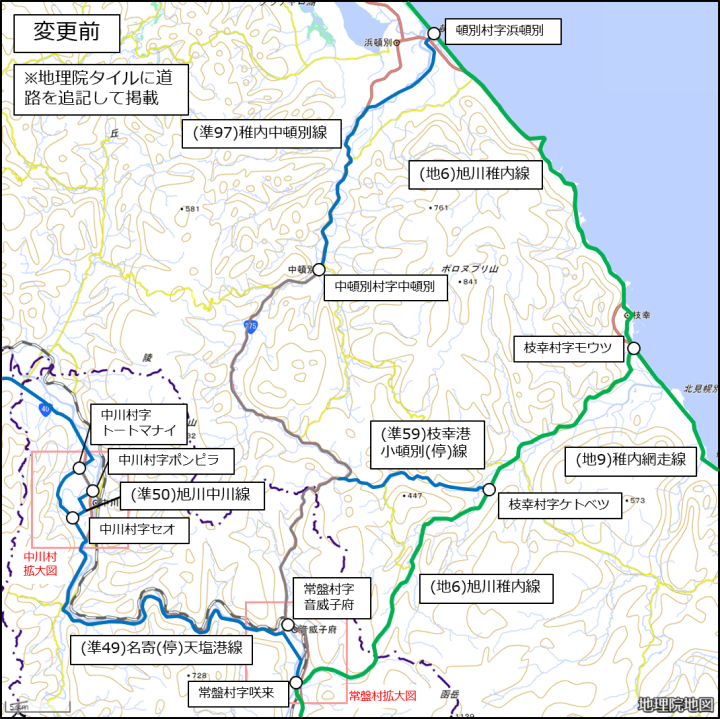

この日に路線の変更が行われたのは、図2aに示す範囲です。告示に関連する村の数は5つしかないものの、この図の範囲は約40km四方ですので、それなりの広さがあります。

図2a 大正14年7月1日時点の(天塩国)中川郡北部・枝幸郡付近主要道路網図(地理院タイルに道路を追記して掲載)

地方費道旭川稚内線の路線変更と、それに伴う変更点

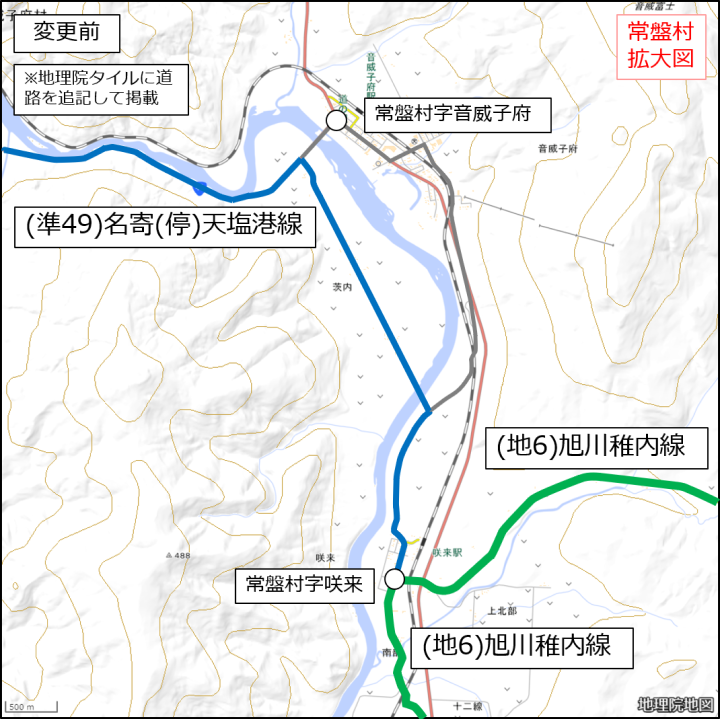

路線変更が行われる以前の地方費道6号旭川稚内線は、常盤村(現: 音威子府村)字咲来を過ぎると咲来峠・枝幸村字ケトベツ(現: 枝幸町歌登中央)を経て枝幸村字モウツ(現: 枝幸町下幌別)でオホーツク海沿岸に至り、頓別村字浜頓別(現: 浜頓別町頓別)を経て稚内町(現: 稚内市)へ向かっていました。

また、図2aの範囲で旭川稚内線から分岐する路線として、以下の4路線がありました。

- 準地方費道49号名寄停車場天塩港線: 起点側の名寄町(現: 名寄市)から重複し、常盤村(現: 音威子府村)字咲来で分岐。中川村(現: 中川町)などを経由して天塩港へ向かう。分岐点では下位路線として準地方費道50号旭川中川線も重複。

- 準地方費道59号枝幸港小頓別停車場線: 終点側の枝幸村幸町(現: 枝幸町幸町)から重複し、枝幸村字ケトベツ(現: 枝幸町歌登中央)で分岐。宗谷本線(後の天北線)小頓別駅へ向かう。

- 地方費道9号稚内網走線: 終点の稚内町(現: 稚内市)から重複し、枝幸村字モウツ(現: 枝幸町下幌別)で分岐。紋別町(現: 紋別市)などを経由して網走町(現: 網走市)へ向かう。

- 準地方費道97号稚内中頓別線: 終点の稚内町(現: 稚内市)から重複し、頓別村字浜頓別(現: 浜頓別町頓別)で分岐。中頓別村字中頓別(現: 中頓別町中頓別)へ向かう。

路線変更後の旭川稚内線は、常盤村(現: 音威子府村)字咲来から音威子府駅付近に至り、そこから天北峠を越え、中頓別村字中頓別(現: 中頓別町中頓別)を経由して頓別村字浜頓別(現: 浜頓別町頓別)で変更前のルートに合流するようになりました。現在の国道275号に相当するルートといえ、咲来~浜頓別間の延長は約88kmから約73kmにまで短縮されました。

この変更に伴い、旭川稚内線から分岐する路線にも変更がありました。

- 準地方費道49号名寄停車場天塩港線: 分岐点を常盤村(現: 音威子府村)字咲来から同村字音威子府に変更。これに伴い天塩川の渡河位置を変更。

- 準地方費道59号枝幸港小頓別停車場線: 枝幸村幸町(現: 枝幸町幸町)から枝幸村字モウツ(現: 枝幸町下幌別)までは地方費道9号稚内網走線との重複区間に変更。枝幸村字モウツ(現: 枝幸町下幌別)から枝幸村字ケトベツ(現: 枝幸町歌登中央)までを実延長区間として編入。

- 地方費道9号稚内網走線: 頓別村字浜頓別(現: 浜頓別町頓別)から枝幸村字モウツ(現: 枝幸町下幌別)までを実延長区間として編入。ただしこの日の告示では触れられていない。

- 準地方費道97号稚内中頓別線: 実延長区間の全てを失ったうえ、中頓別村道路元標(中頓別村字中頓別)を地方費道6号旭川稚内線が通過するようになったため、告示第454号で廃止。

また、常盤村(現: 音威子府村)咲来から咲来峠を経て枝幸村字ケトベツ(現: 枝幸町歌登中央)に至るルートは、常盤村道および枝幸村道(後の歌登村道)へ降格しました。昭和29(1954)年3月30日に道道99号(現: r220)歌登咲来停車場線として認定されるまでは、長らく村道のまま存置されました。

これらの変更点を以下の図2bに示します。

図2b 大正14年7月2日時点の(天塩国)中川郡北部・枝幸郡付近主要道路網図(地理院タイルに道路を追記して掲載)

比較用に切り替え可能な図を以下に掲載します。

常盤村(現: 音威子府村)付近の拡大図として、以下に図3を掲載します。ラジオボタンにより切り替え可能です。

図3 大正14年7月2日前後の(天塩国)中川郡常盤村付近主要道路網図(地理院タイルに道路を追記して掲載)

準地方費道名寄停車場天塩港線の路線変更(その2)と、それに伴う変更点

告示第455号と告示第458号を確認すると、準地方費道49号名寄停車場天塩港線の経路変更区間は2箇所あることがわかります。このうち1つ目の区間、常盤村字咲来から同村字音威子府に至る区間は、地方費道6号旭川稚内線の経路変更に関連しており、その経路は図3に示した通りです。この項では、2つ目の区間、中川村字セオ三十四線から同村字トートマナイ二十八線に至る区間について解説します。

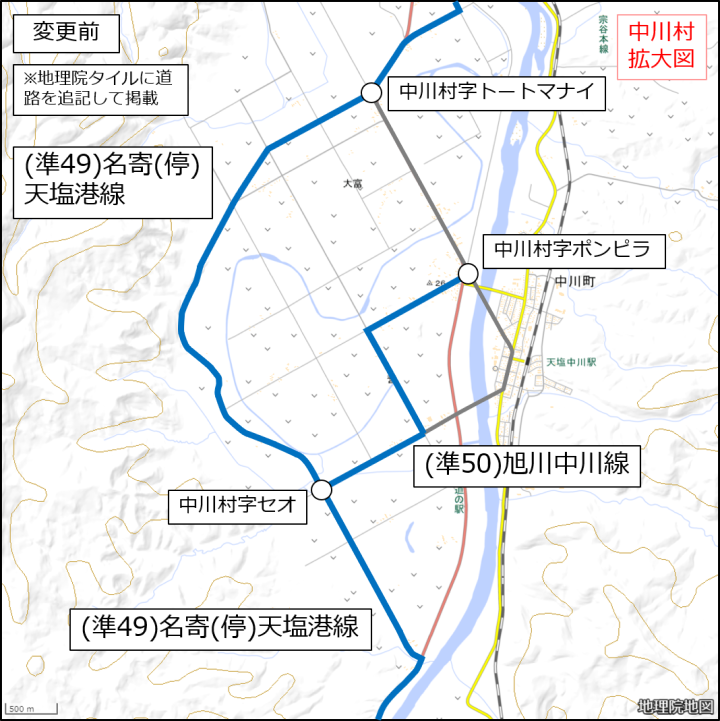

路線変更が行われる以前の名寄停車場天塩港線は、中川村字セオ三十四線(字瀬尾とも、後の字誉一、現: 字誉)を過ぎると蛇行する天塩川を避けるように山際を通り、同村字トートマナイ二十八線(字遠富内とも、現: 字大富)に至っていました。

このルートは中川村道路元標のある中川村字ポンピラ(字誉平とも、後の字誉二、現: 字中川)を通過していなかったため、道路元標へ通じる路線として準地方費道50号旭川中川線が認定されており、字セオ三十四線で分岐して字ポンピラ三十二線へ至っていました。変更前の時点での中川村付近の道路網図を以下の図4aに示します(図2aの拡大図にあたります)。

図4a 大正14年7月1日時点の(天塩国)中川郡中川村付近主要道路網図(地理院タイルに道路を追記して掲載)

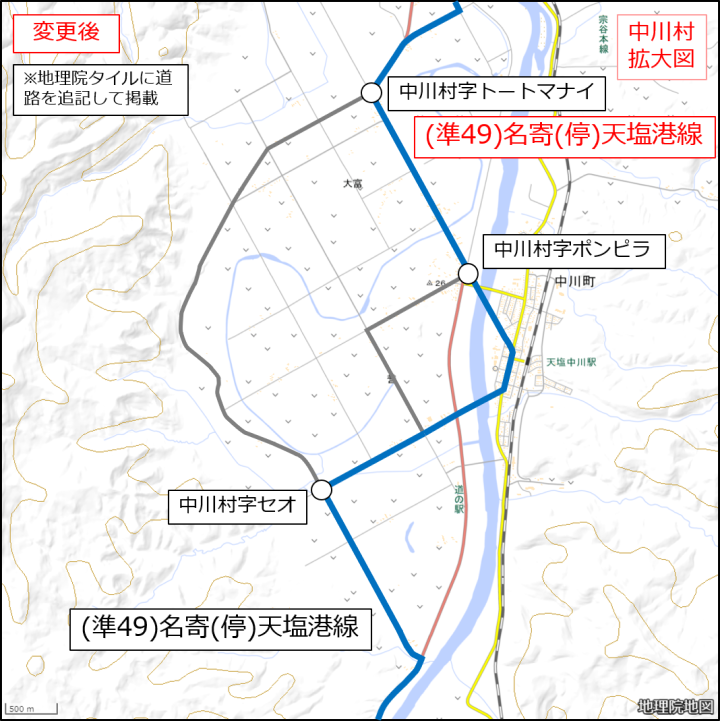

当時の中川村では、大正11(1922)年に天塩線(現: 宗谷本線)の誉平駅(現: 天塩中川駅)が開業したことにより、それまでの旧市街(蛇行する河道に囲まれた、旭川中川線の2つ目の屈曲付近)から駅前の新市街への移住が盛んに行われた後でした。路線変更後の名寄停車場天塩港線は、この新市街を経由するようになりました。セオと新市街の間では天塩川を渡る必要があったので、将来的な架橋の可能性も見据えた判断であったかもしれません。実際に、昭和8(1933)年には瀬尾橋が完成し、字ポンピラ三十二線~字トートマナイ二十八線間に架けられた遠富内橋(昭和3(1928)年完成)と共に、渡船を要しないルートとなりました。

一方、この経路変更の結果として、名寄停車場天塩港線が中川村道路元標のある字ポンピラ三十二線を通過するようになったため、旭川中川線は存在意義を失いました。そのため、告示第454号で廃止となりました。これらの変更点を以下の図4bに示します。

図4b 大正14年7月2日時点の(天塩国)中川郡中川村付近主要道路網図(地理院タイルに道路を追記して掲載)

比較用に切り替え可能な図を以下に掲載します。

変更点その3

最後に、準地方費道90号帯広人舞線の廃止(告示第454号の一部)ならびに供用廃止(告示第457号の一部)について解説します。

準地方費道90号帯広人舞線は、河西支庁の所在地である河西郡帯広町(現: 帯広市)の道路元標と、(十勝国)上川郡人舞村(現: 清水町)の道路元標を結ぶ路線として認定されていました。人舞村字ペケレベツまでは地方費道3号札幌根室線との長い重複区間だったため、実延長区間は分岐点(現: 南1条西6丁目、地理院地図)から村役場前(現: 南3条西2丁目付近、地理院地図)までのわずか1.2km程しかありませんでした(終点位置は資料上の実延長からの推測)。

大正11(1922)年7月21日に準地方費道100号帯広鹿追線が認定されると、実延長区間の大部分が同線と重複することになりました。帯広鹿追線が人舞村道路元標を通過していなかったためか、その時点では廃止となりませんでしたが、この日になってついに廃止されることになったようです。このあたりの経緯については(帯広人舞線の正確な終点位置も含め)不明な点が多く、推測によるものが多くなっていることはご了承ください。

告示の条文

以下に告示の全文および表を掲載します。原文は縦書きで、整理番号はいずれの告示でも漢数字です。なお、表中の旧字体は新字体に修正しました(修正を施した旧字体と新字体の対応表は本ページの末尾に掲載します)。

北海道庁告示第四百五十三号

北海道準地方費道ノ路線ヲ左ノ通認定ス

大正十四年七月二日

北海道庁長官土岐 嘉平

番号 路線名 起点名 終点名 重要ナル経過地 (九七) 稚内猿払線 宗谷郡稚内町大字稚内村 宗谷郡猿払村字鬼志別 地方費道旭川稚内線(宗谷郡猿払村字知来別ニ於テ分岐) (五〇) 旭川江丹別線 旭川市四条通七丁目 上川郡江丹別村字上江丹別 地方費道旭川稚内線(旭川市近文一線二号ニ於テ分岐)上川郡鷹栖村近文九線四号 (九〇) 旭川鷹栖線 旭川市四条通七丁目 上川郡鷹栖村字近文十線十号 準地方費道旭川江丹別線(上川郡鷹栖村字近文九線四号ニ於テ分岐) (一〇四) 追分停車場線 勇払郡安平村字安平国道二十八号線分岐点 追分停車場 [注3]

(筆者注)

- 注3

- 原文では「追分停車場線」の誤記。

- 追分停車場線を除いて、起終点はいずれも道路元標所在地です。

- 旭川江丹別線の50号、旭川鷹栖線の90号、稚内猿払線の97号は、いずれも使用経験のある番号です。後述の告示第454号で廃止になった路線の整理番号を再利用した形となります。

北海道庁告示第四百五十四号

大正九年四月北海道庁告示第二百四十一号中北海道準地方費道(五〇)旭川中川線大正十年七月北海道庁告示第四百五十八号中同(九〇)帯広人舞線及大正十一年七月北海道庁告示第五百七十一号中同(九七)稚内中頓別線ノ路線ヲ廃止ス

大正十四年七月二日

北海道庁長官土岐 嘉平

(筆者注)

- 原文の告示本文中では、「四月」と「七月」はそれぞれ組み文字となっています。

- いずれの路線の整理番号についても、この日の告示第453号で認定された路線で再利用されました。

北海道庁告示第四百五十五号

北海道地方費道(六)旭川稚内線、同準地方費道(四九)名寄停車場天塩港線外一線ノ路線ノ左記区間ヲ別紙図面ノ通変更ス但シ別紙図面ハ当庁ニ備置ク

大正十四年七月二日

北海道庁長官土岐 嘉平

地方費道(六)旭川稚内線自中川郡常盤村至枝幸郡頓別村字浜頓別間

準地方費道(四九)名寄停車場天塩港線自中川郡常盤村至同郡同村字音威子府間及自中川郡中川村字セオ三十四線至同郡同村字トートマナイ二十八線間 [注4]

準地方費道(五九)枝幸港小頓別停車場線自枝幸郡枝幸村字モウツ至同郡同村字ケトベツ間

(筆者注)

- 注4

- 原文では「三十八線」の誤記。

北海道庁告示第四百五十六号

北海道準地方費道稚内猿払線外三線ノ道路及附属物ノ区域ヲ左ノ通定メ供用ヲ開始ス [注5]

大正十四年七月二日

北海道庁長官土岐 嘉平

番号 路線名 区間 道路ノ区域 附属物ノ名称及幅員 延長 幅員 名称 延長 幅員 (九七) 稚内猿払線 宗谷郡猿払村字知来別

同郡同村字鬼志別2里24町22間5分

(10,513.64m) [注6]6間乃至8間

(10.91m乃至14.54m)小松橋 30尺 12尺

(3.64m)一福橋 30 12 鬼志別橋 48 12 (五〇) 旭川江丹別線 旭川市近文一線二号

上川郡江丹別村字上江丹別4里34町37間

(19,485.44m)6間乃至25間

(10.91m乃至45.45m)一号橋 12尺 36尺

(10.91m)二号橋 18 17 三号橋 6 15 四号橋 12 18 五号橋 120

(36.36m)15 六号橋 36 17.5 七号橋 18 12 八号橋 15 12 九号橋 6 12 十号橋 9 12 十一号橋 9 12 十二号橋 12 10 十三号橋 6 10 十四号橋 6 13.5 (九〇) 旭川鷹栖線 上川郡鷹栖村字近文九線四号

同郡同村字近文十線十号0里35町38間

(3,887.27m)6間乃至8間

(10.91m乃至14.54m)一号橋 21尺 12尺 二号橋 9 15 三号橋 24 12 (一〇四) 追分停車場線 勇払郡安平村字安平国道二十八号線分岐点

追分停車場0里0町34間6分

(62.91m)6間

(10.91m)追分橋 48尺

(14.54m)15尺

(筆者注)

- 注5

- 原文では「稚内猿払」の誤記(「線」が抜けています)。

- 注6

- 原文ママ。後年の資料では実延長が約6,587mとされており、大きな差があります。1里24町22間5分であればメートル法に換算して6,586.36mに相当し、後年の資料と数値がほぼ一致するため、「一里」を「二里」と誤記した可能性が高いです。

- 原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。また、延長および幅員の数値における単位は各路線の先頭行目のみに表記されています。本ページでは、延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に、小数点部分の読点(、)をピリオド(.)に書き換えています。

- 原文では改行や読点を挟まずに複数の事項をつなげて記載している箇所があります。本ページでは適宜改行を補っています。

- 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

北海道庁告示第四百五十七号

北海道準地方費道(九〇)帯広人舞線同(五〇)旭川中川線同(九七)稚内中頓別線ノ道路及附属物供用ヲ廃止ス

大正十四年七月二日

北海道庁長官土岐 嘉平

北海道庁告示第四百五十八号

北海道地方費道旭川稚内線及同準地方費道名寄停車場天塩港線外一線ノ道路及附属物ノ区域中左ノ通変更シ供用ヲ開始ス

大正十四年七月二日

北海道庁長官土岐 嘉平

路線

番号種別 路線名 変更区間 廃止区間延長 編入区間 道路ノ区域 附属物ノ名称及区域 延長 幅員 名称 延長 幅員 (六) 地方費道 旭川稚内線 中川郡常盤村

枝幸郡頓別村字浜頓別22里17町24間2分

(88,298.46m)18里22町22間1分

(73,131.02m)6間乃至12間

(10.91m乃至21.82m)第一号橋 6尺 12尺

(3.64m)第二号橋 9 12 第三号橋 12 12 第四号橋 6 12 第五号橋 18 12 第六号橋 18 9 第七号橋 12 9 第八号橋 90 10 第九号橋 12 9 第十号橋 18 9 第十一号橋 9 9 第十二号橋 12 9 第十三号橋 6 9 第十四号橋 21 9 第十五号橋 9 9 第十六号橋 18 9 第十七号橋 78 10 第十八号橋 75 10 第十九号橋 72 10 第二十号橋 12 10 第二十一号橋 9 9 第二十二号橋 33 10 第二十三号橋 15 10 第二十四号橋 12 10 第二十五号橋 12 10 第二十六号橋 12 10 第二十七号橋 12 10 第二十八号橋 24 10 第二十九号橋 18 12 第三十号橋 18 9 第三十一号橋 18 9 第三十二号橋 12 9 第三十三号橋 6 9 第三十四号橋 6 9 第三十五号橋 6 9 第三十六号橋 12 9 第三十七号橋 12 9 第三十八号橋 18 9 第三十九号橋 18 9 第四十号橋 18 9 第四十一号橋 6 12 第四十二号橋 6 9 第四十三号橋 12 12 落合橋 30 12 小頓別橋 42 15 新川橋 57 15 篠田橋 30 9 野川橋 6 9 沼川橋 12 9 千曲橋 18 9 上頓別橋 12 9 白妙橋 24 9 春日橋 6 9 浅瀬橋 24 9 万代橋 6 9 矢走橋 9 9 能登川橋 6 9 開明橋 60 14 飛鳥橋 6 9 共栄橋 60 14 東雲橋 6 9 敏音知橋 6 9 豊国橋 72 14 照世橋 12 9 不老橋 48 9 二川橋 9 9 桜橋 6 9 周麿橋 90 14 古河橋 12 9 水無橋 9 9 宝来橋 48 9 曙橋 12 9 美国橋 9 9 芙蓉橋 12 9 掬水橋 54 9 青柳橋 6 9 知宇遠別橋 15 9 知駒内橋 54 9 桔梗橋 120

(36.36m)13.2 乙女橋 6 9 跡見橋 6 9 相生橋 6 9 思案橋 148

(44.85m)14 開成橋 12 9 伊呂波橋 21 9 都橋 24 9 和泉橋 36 9 花月橋 24 9 寿橋 124

(37.58m)12 豊稔橋 21 9 深草橋 24 9 緑橋 24 9 紅葉橋 12 9 八千代橋 9 9 高砂橋 148

(44.85m)14 小沢橋 12 9 村雨橋 24 9 鬼河原橋 36 9 深雪橋 24 9 栄国橋 6 9 魁橋 42 9 十四線橋 6 9 常葉橋 220

(66.67m)14 朝日橋 6 9 大和橋 6 9 敷島橋 6 9 九線橋 6 9 楓橋 174

(52.73m)14 五線橋 6 9 江保登橋 24 9 静橋 18 9 頓別橋 138

(41.82m)12 (四九) 準地方費道 名寄停車場天塩港線 中川郡常盤村

同郡同村字音威子府1里0町0間

(3,927.27m)0里03町15間

(354.55m)6間

(10.91m)- [注7] - [注7] - [注7] 中川郡中川村字セヲ三十四線

中川郡中川村字トートマナイ二十八線 [注8]1里12町12間

(5,258.18m)1里09町32間5分

(4,968.18m)4間乃至8間

(7.27m乃至14.54m)第一号橋 18尺 9尺 第二号橋 24 9 第三号橋 30 12 第四号橋 21 10 天塩川音威子府渡船場 [注7] 75間

(136.36m) [注7]- [注7] 同誉平渡船場 60間

(109.09m)- 同遠富内渡船場 80間

(145.45m)- (五九) 準地方費道 枝幸港小頓別停車場線 枝幸郡枝幸村字モウツ

同郡同村字ケトベツ- 4里27町56間1分

(18,756.53m)12間

(21.82m)弥生橋 120尺 14尺 長久橋 30 12 第一号橋 24 12 第二号橋 12 12 柳橋 90 12 小柳橋 6 9 堺橋 30 12 下第一号橋 6 9 金駒内橋 60 9 下第三号橋 6 9

(筆者注)

- 注7

- 原文ママ。天塩川音威子府渡船場は現在の音威子府大橋に相当すると考えられ、中川郡常盤村~同郡同村字音威子府間に記載されるべきです。

- 注8

- 原文では「三十八線」の誤記。

- 原文は縦書きで、数字は全て漢数字です。また、延長および幅員の数値における単位は1行目のみに表記されています。本ページでは、延長および幅員の数値部分の漢数字を算用数字に書き換えています。

- 一部の数値について、メートル法に換算した数値を赤文字のカッコ書きで併記しています。

各路線の詳細

※注意:この節には筆者の推測をもとに書かれている部分があります。ご了承ください。

「現行路線」は、現行の国道及び道道のうち当時のルート上に存在するもの(路線番号は現行のもの)を、「廃止後引継路線」は廃止された地方費道及び準地方費道の後を引き継ぐ形で認定された路線(そのうち廃止と同時に認定された路線は太字、路線番号はいずれも認定当初のもの)を掲載します。

準地方費道50号 旭川江丹別線

- 現行路線:(R40の一部)、r72の一部

- 廃止後引継路線:r102幌加内旭川線の一部

旭川市道路元標を起点とし、地方費道6号旭川稚内線に重複して旭橋を渡り、地方費道から分岐しておおよそ現在のr72旭川幌加内線のルートで江丹別村道路元標(現: 旭川市江丹別町中央付近)へ至る路線でした。前述のとおり、上川支庁所在地(旭川市)と支庁内の町村を結ぶ路線として認定されました。鷹栖村(現: 鷹栖町)14線5号から江丹別村字上江丹別(現: 旭川市江丹別町芳野)にかけての山越え区間を除くと、現在のr72と同一のルートを通っていました。

昭和29(1954)年3月30日にr102幌加内旭川線が認定された際に廃止となりました。後に主要地方道へ指定され、r516(現r72)旭川幌加内線として改めて認定されました。山越え区間のルート切り替えが行われた時期は不明ですが、現ルートが昭和40年代後半に改良されたことが航空写真から読み取れます。なお、旧ルート上には平成15(2003)年度から旭川市廃棄物処分場が供用されており、道路は寸断されています。

準地方費道90号 旭川鷹栖線

- 現行路線:(R40の一部、r72の一部)、鷹栖町道

- 廃止後引継路線:準地方費道188号旭川和寒線の一部

旭川市道路元標を起点とし、地方費道6号旭川稚内線および準地方費道50号旭川江丹別線に重複して鷹栖村(現: 鷹栖町)9線4号に至り、旭川江丹別線から分岐して9線道路・7号道路・10線道路を通って鷹栖村道路元標(現: 鷹栖町南1条1丁目付近)へ至る路線でした。前述のとおり、上川支庁所在地(旭川市)と支庁内の町村を結ぶ路線として認定されました。

昭和25(1950)年3月14日に準地方費道188号旭川和寒線が認定された際に廃止となりました。後にr900(現r99)和寒鷹栖線となりましたが、道道が13線道路を通るようになり、町道へ降格しました。

準地方費道97号 稚内猿払線

- 現行路線:(R238の一部)、猿払村道

- 廃止後引継路線:なし

稚内町(現: 稚内市)道路元標を起点とし、地方費道6号旭川稚内線に重複して猿払村字知来別に至り、地方費道から分岐して現在の村道鬼志別知来別線のルートを通って字鬼志別の猿払村道路元標へ至る路線でした。前述のとおり、宗谷支庁所在地(稚内町)と支庁内の町村を結ぶ路線として認定されました。

昭和29(1954)年3月30日に認定されたr56稚内浜鬼志別港線が鬼志別と二級国道網走稚内線(現: R238)を結んでいたためか、後継路線が認定されることはなく、同日に廃止されました。

準地方費道101号 寿都停車場線

- 現行路線:寿都町道、r272の一部

- 廃止後引継路線:r204寿都停車場線

寿都町道路元標を起点とし、寿都鉄道寿都駅へ至る路線でした。寿都鉄道は函館本線の黒松内駅と寿都町の寿都駅を結ぶ私鉄線として大正9(1920)年10月に開業した路線です。戦後は経営が悪化し、昭和43(1968)年までに全線が休止され、昭和47(1972)年5月11日付で廃止されました。昭和28(1953)年に「後志国黒松内ヨリ岩内附近ニ至ル鉄道」が建設予定線に指定され、黒松内~湯別間はその一部として転用される予定でしたが、工事はわずかな区間の用地買収が行われたのみで中止され、未成線となりました。

昭和32(1957)年7月25日にr204寿都停車場線が認定された際に廃止されました。道道認定時点での終点は渡島町(地理院地図)にあったようですが、後に国道のルート変更に伴って矢追町(地理院地図)まで大幅な延長が行われました。

準地方費道102号 沼田妹背牛停車場線

- 現行路線:(R275の一部)、r94の一部、r280

- 廃止後引継路線:準地方費道162号増毛港妹背牛停車場線の一部

沼田村(現: 沼田町)道路元標を起点とし、準地方費道45号旭川留萌線および地方費道4号札幌稚内線に重複して北竜村(現: 北竜町)字和に至り、そこからおおよそ現在のr94およびr280のルートを通って妹背牛駅へ至る路線でした。実延長区間の起点である北竜村字和ではなく沼田村を起点に採用したのは、北海道道路令第2条第7号該当路線(数市町村ヲ連絡スル幹線ニシテ其ノ沿線地方ト密接ノ関係ヲ有スル枢要ノ地、港津又ハ鉄道停車場ニ達スル路線)として認定するためと考えられます。

現在のr282沼田妹背牛線が両町を(秩父別町を経由して)直線的に結んでいるのに対して、こちらは北竜村字和を経由するルートとなっていました。当時の北竜村には留萌線(現: 留萌本線)の恵比島駅(昭和18(1943)年の境界変更により沼田村内の駅となった)しか鉄道駅がなく、和市街の最寄り駅であった妹背牛駅へ連絡する意図があったのでしょう。札沼北線(後の札沼線)の和駅が開業したのは昭和6(1931)年とやや後の出来事で、昭和47(1972)年に札沼北線の区間が廃止されてからは、再び妹背牛駅が最寄り駅となりました。

昭和22(1947)年8月25日に準地方費道162号増毛港妹背牛停車場線が認定された際に廃止となりました。後にr893(現r94)増毛稲田線となり、現在でも北竜町と妹背牛町を結ぶ最短ルートとなっています。

準地方費道103号 旭川智恵文線

- 現行路線:(R40の一部)、r292の一部

- 廃止後引継路線:r243智恵文停車場線の一部

旭川市道路元標を起点とし、地方費道6号旭川稚内線に重複して智恵文村(現: 名寄市智恵文)の11線道路・基線道路交点に至り、そこからおおよそ現在のr292のルートを通って智恵文村道路元標(現: 智恵文郵便局付近)へ至る路線でした。上川支庁所在地(旭川市)と支庁内の町村を結ぶ路線として認定されました。

智恵文村は大正9(1920)年6月1日に下名寄村(同時に美深村へ改称、現: 美深町)より分立し、同年8月26日には道路元標の位置が指定されていましたが、当初の道路元標位置は11線道路・基線道路交点付近(地理院地図)にあったようで、地方費道6号旭川稚内線が通過していました。大正12(1923)年10月26日に道路元標位置が智恵文郵便局付近(地理院地図)へ移動すると、地方費道および準地方費道の路線が通じなくなったため、これを解消するために旭川智恵文線が認定されました。

昭和32(1957)年7月25日にr243智恵文停車場線が認定された際に廃止となりました。智恵文村道路元標所在地は同年3月30日(参考: 道道資料北海道)に認定されたr160(現: r252)美深名寄線との交点となりましたが、道路法第7条第1項第6号該当路線での認定を回避するためか、智恵文駅前まで延長して同第5号該当路線として認定されたようです。

準地方費道104号 追分停車場線

- 現行路線:r290

- 廃止後引継路線:r241追分停車場線

安平村字安平(後の追分町本町、現: 安平町追分本町)の国道28号交点を起点とし、現在のr290のルートで追分駅へ至る路線でした。後年の資料では北海道道路令第2条第4号該当路線(支庁管内枢要ノ地ヨリ之ト密接ノ関係ヲ有スル枢要ノ地、港津又ハ鉄道停車場ニ達スル路線)とされています。道路元標や村役場の所在地ではない安平村字安平を枢要地と扱うのは若干苦しい気もしますが、内地の府県道では停車場を起点とし他の国道または府県道との交点を終点とする認定要件(道路法第11条第8号)が郡制廃止のタイミングで新設されたのに対し、北海道の準地方費道には同様の要件が用意されなかったことが原因と考えられます。

鉄道の街として栄えた追分でしたが、追分村として分立したのは昭和27(1952)年8月1日と、かなり後の出来事でした。同年6月10日には現行道路法が公布(施行は同年12月5日)されており、追分村に道路元標が設置されることはありませんでした。

昭和32(1957)年7月25日にr241追分停車場線が認定された際に廃止となりました。

修正対象の旧字体一覧

本ページの告示中で修正対象とした旧字体と、修正後の新字体との対応をまとめた表です。

PDFで見る(新規タブ)

参考文献

- 『北海道道路概要』昭和15年5月,北海道庁土木部道路課,pp.117-152,1940. 国立国会図書館デジタルコレクション (登録利用者のみ閲覧可能)

- 溝江正好ほか,「泥炭地における盛土について~1級国道40号線豊富町地内第33上区道路改良工事における調査及び施工について~」,『北海道開発局技術研究発表会論文集』第8回(昭和39年度),北海道開発局,pp.221-226,1965. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

- 『中川町史』,中川町,1975. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

- 『名寄市史』,名寄市,1971. 国立国会図書館デジタルコレクション(登録利用者のみ閲覧可能)

告示出典

- 大正14年3月13日北海道庁告示第147号~150号: 大正14年3月18日付『北海道庁公報』第657号pp.252-255

- 大正14年7月2日北海道庁告示第453号~458号: 大正14年7月8日付『北海道庁公報』第673号pp.1035-1048